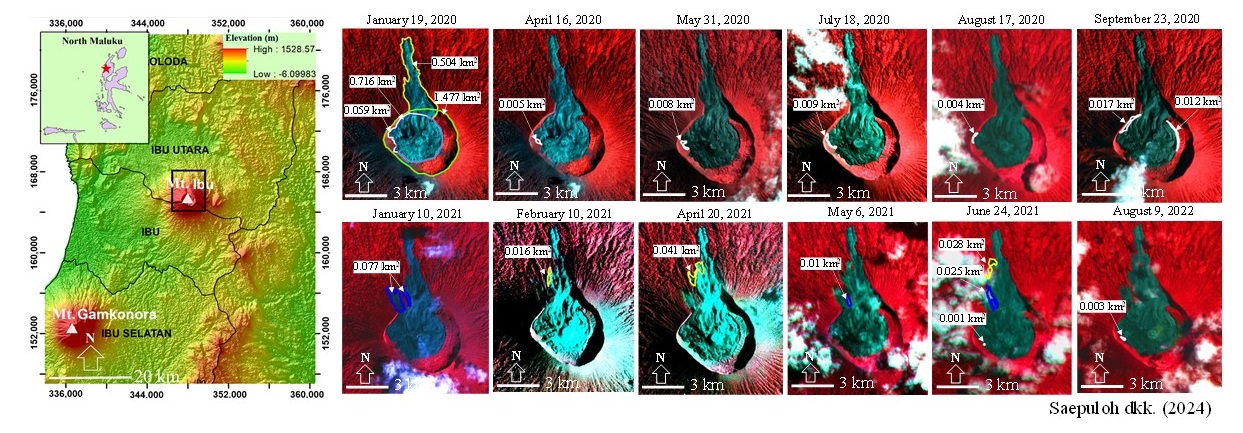

Letusan gunung api dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi yang sangat besar, mulai dari aliran lava pijar yang bisa menghancurkan infrastruktur hingga awan panas yang sangat mematikan. Oleh karena itu, kemampuan untuk memprediksi letusan gunung api dengan akurat sangat penting untuk mitigasi bencana dan perlindungan masyarakat. Teknologi remote sensing, yang mencakup penggunaan citra satelit resolusi tinggi dan model elevasi digital, telah membuka peluang baru dalam memantau dan menganalisis aktivitas vulkanik. Dalam riset yang dipublikasikan pada jurnal internasional Natural Hazards dengan judul Predicting Topographic Collapse Following Lava Dome Growth At Ibu Volcano (North Maluku, Indonesia) Using High‑Resolution Planetscope Images, metode ARIMA dan SARIMA digunakan untuk memprediksi pertumbuhan kubah lava dan kemungkinan runtuh topografi yang bisa menghasilkan awan panas pada skala besar di Gunung Ibu, Maluku Utara (Saepuloh dkk., 2024). Dengan memanfaatkan data dari citra PlanetScope dan model elevasi digital nasional (DEMNAS), perhitungan volume kawah sebagai ambang batas pengisian sumbat lava dilakukan untuk memprediksi waktu terjadinya kondisi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya topografi kubah lava (Gambar 1). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi remote sensing yang diverifikasi kondisi lapangan dapat memberikan informasi yang sangat berharga dalam upaya prediksi bahaya letusan gunung api, yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan banyak nyawa dan mengurangi kerugian material.

Gambar 1. Lokasi Gunung Ibu di Maluku Utara dan pengamatan kubah lava menggunakan citra PlanetScope dengan resolusi spasial 3 m sejak tahun 2020 sampai 2022

Tantangan Melakukan Prediksi

Berbagai metode telah dikembangkan untuk memprediksi letusan gunung api. Metode seismografi digunakan untuk mendeteksi gempa bumi dan tremor yang sering mendahului letusan. Pengukuran deformasi tanah yang terjadi akibat naiknya magma juga menjadi indikator penting. Selain itu, perubahan emisi gas vulkanik, serta perubahan medan gravitasi dan magnetik, digunakan untuk memantau aktivitas vulkanik. Walaupun demikian, prediksi letusan gunung api secara akurat dihadapkan dengan berbagai kesulitan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas proses vulkanik yang melibatkan banyak variabel dan interaksi yang sulit diprediksi (Bell dkk., 2013). Ketidakpastian dalam data juga menjadi masalah, karena tidak semua gunung api memiliki pemantauan yang memadai, seperti seismometer dan pengukuran gas yang kontinu. Model prediksi sering kali memiliki batasan dalam akurasi dan validitasnya, terutama ketika menghadapi kondisi yang tidak ideal atau data yang tidak lengkap. Selain itu, perubahan mendadak dalam aktivitas vulkanik dapat menyebabkan kesalahan prediksi yang signifikan (Kilburn, 2018). Tantangan lainnya termasuk keterbatasan teknologi dalam pemantauan real-time dan kurangnya pemahaman tentang mekanisme internal gunung api.

Pentingnya Prediksi Letusan Gunung Api

Prediksi letusan gunung api sangat penting untuk mengurangi risiko bencana dan melindungi masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api. Dengan prediksi yang akurat, pihak berwenang dapat mengambil tindakan mitigasi yang diperlukan, seperti evakuasi penduduk dan penyediaan peringatan dini. Hal ini dapat menyelamatkan banyak nyawa dan mengurangi kerugian materi. Selain itu, prediksi yang tepat waktu memiliki dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk ekonomi, transportasi, dan pariwisata. Letusan gunung api dapat mengganggu aktivitas ekonomi dengan merusak infrastruktur, menghentikan produksi, dan menghambat distribusi barang. Sektor transportasi juga bisa terkena dampak, dengan penutupan bandara, jalan, dan pelabuhan yang mengakibatkan gangguan perjalanan dan logistik. Dalam sektor pariwisata, letusan gunung api dapat menyebabkan penurunan jumlah wisatawan, merusak destinasi wisata, dan mengurangi pendapatan dari industri pariwisata. Prediksi yang akurat memungkinkan pihak berwenang untuk merencanakan dan mengelola dampak ini dengan lebih baik, sehingga mengurangi kerugian ekonomi dan sosial. Dengan demikian, investasi dalam teknologi dan penelitian prediksi letusan gunung api adalah langkah penting untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat serta berbagai sektor yang terpengaruh oleh aktivitas vulkanik.

Teknologi Remote Sensing dalam Prediksi Letusan

Teknologi remote sensing telah menjadi alat yang sangat penting dalam prediksi letusan gunung api. Berdasarkan berbagai jurnal ilmiah, teknologi ini memungkinkan pengamatan dan pengukuran dari jarak jauh menggunakan satelit atau pesawat tanpa awak. Citra satelit resolusi tinggi, seperti yang digunakan dalam penelitian di Gunung Ibu, dapat memantau pertumbuhan kubah lava dan perubahan lainnya secara hampir real-time (Saepuloh dkk., 2024). Remote sensing memberikan data yang sangat rinci tentang perubahan topografi, suhu permukaan, dan aktivitas vulkanik lainnya (Saepuloh dkk., 2019; Saepuloh dkk., 2013, 2021). Pengamatan ini mencakup deformasi kubah lava, emisi gas, anomali termal, dan kolom abu. Data yang diperoleh memungkinkan pembuatan model prediksi yang cukup akurat, membantu pihak berwenang dalam mengambil tindakan mitigasi yang diperlukan. Selain itu, teknologi ini juga memungkinkan pemantauan gunung api yang sulit dijangkau secara langsung, sehingga memberikan informasi yang lebih lengkap dan komprehensif. Metode seperti InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) dan analisis citra multispektral telah digunakan untuk mendeteksi perubahan kecil dalam deformasi tanah dan aktivitas termal.

Studi Kasus: Gunung Ibu

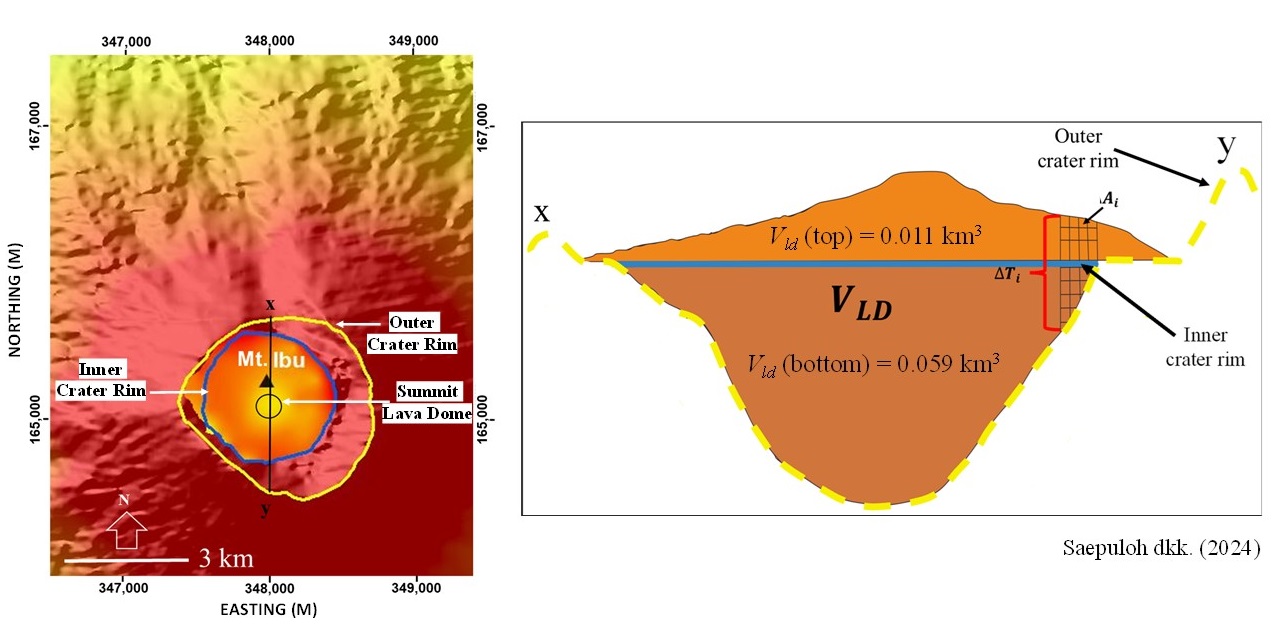

Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Natural Hazards menggunakan citra resolusi tinggi dari PlanetScope untuk memantau pertumbuhan kubah lava di Gunung Ibu (Maluku Utara) dari Januari 2020 hingga Agustus 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kubah lava mengalami peningkatan area yang signifikan, dari 0,716 km² pada Januari 2020 menjadi 0,832 km² pada Agustus 2022 (Gambar 2). Data ini sangat penting untuk memprediksi potensi runtuhan topografi yang dapat menghasilkan awan panas dan longsoran puing yang berbahaya dalam skala besar.

Gambar 2. Ilustrasi penghitungan luas kawah (kiri) sebagai dasar dalam penghitungan volume kubah lava yang bisa memenuhi kawah (kanan).

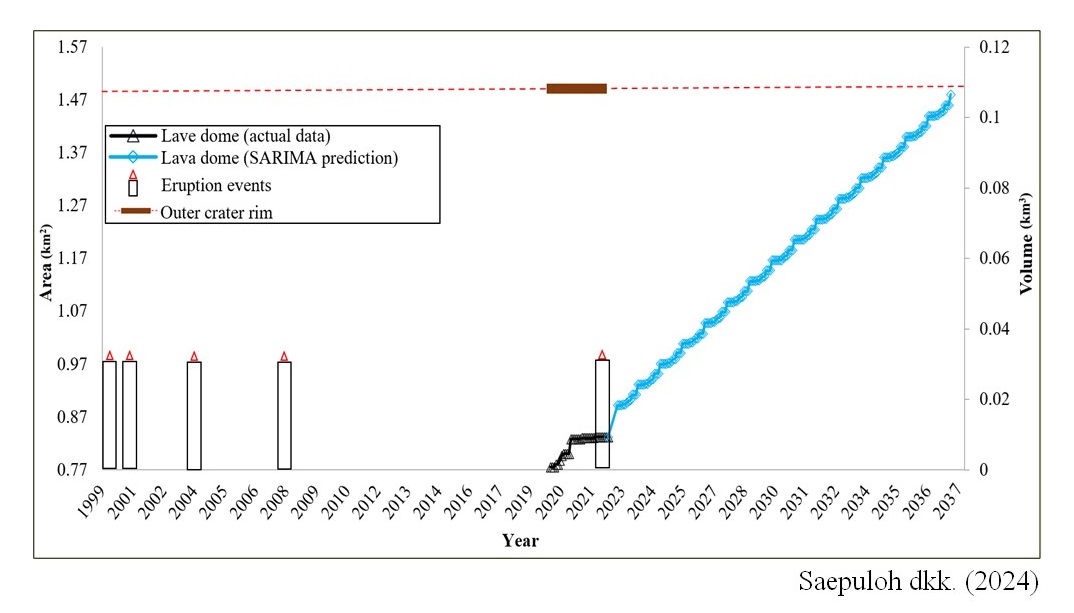

Gunung Ibu, yang terletak di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, merupakan salah satu gunung api aktif di Indonesia dengan aktivitas vulkanik yang sangat tinggi. Pertumbuhan kubah lava yang cepat di Gunung Ibu menimbulkan kekhawatiran akan potensi runtuhan topografi yang dapat menyebabkan aliran piroklastik dan longsoran puing yang berbahaya. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode ARIMA dan SARIMA untuk memprediksi waktu terjadinya kondisi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya kubah lava. Dengan memanfaatkan data dari citra PlanetScope dan model elevasi digital nasional, berhasil dihitung volume dan area kubah lava serta memprediksi waktu terjadinya kondisi kritis tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kubah lava di Gunung Ibu diperkirakan akan mencapai kondisi kritis pada tahun 2037, dengan volume kubah mencapai 0,114 km³ dan area 1,477 km². Prediksi ini sangat penting untuk upaya mitigasi bencana dan perlindungan masyarakat di sekitar Gunung Ibu.

Prediksi Bahaya dengan Model Statistik

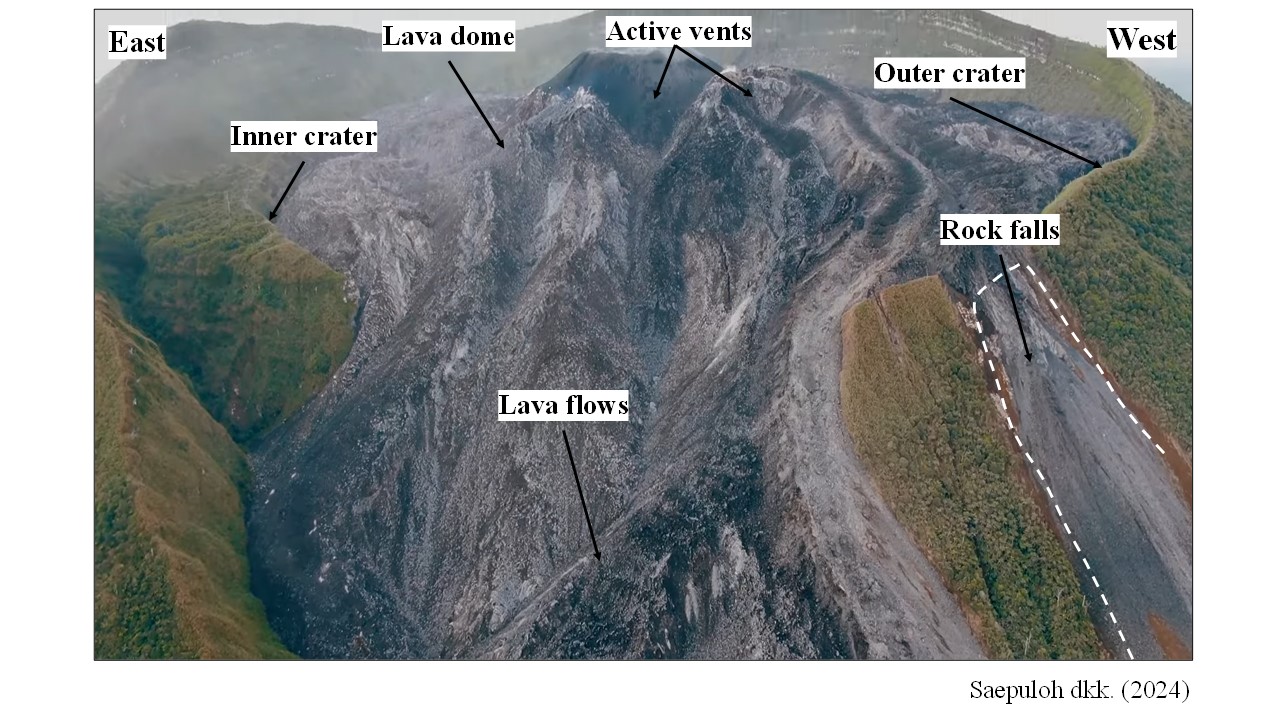

Dengan menggunakan model statistik ARIMA dan SARIMA, dilakukan prediksi kapan kubah lava akan mencapai kondisi kritis sehingga bisa terjadi runtuhan topografi. Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) dan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) digunakan untuk menganalisis data time series dari Januari 2020 hingga Agustus 2022. Dengan memanfaatkan data citra resolusi tinggi dari PlanetScope dan model elevasi digital nasional, volume dan area kubah lava bisa dihitung sehingga prediksi waktu terjadinya kondisi kritis bisa dilakukan. Hasil prediksi menunjukkan bahwa kubah lava akan terus tumbuh hingga mencapai batas kritis pada tahun 2037 (Gambar 3). Pada saat itu, kubah lava diperkirakan akan memenuhi kawah luar, yang dapat menyebabkan runtuhan topografi dan menghasilkan aliran piroklastik serta longsoran puing yang berbahaya (Gambar 4). Prediksi ini sangat penting untuk upaya mitigasi bencana, karena memberikan waktu yang cukup bagi pihak berwenang untuk merencanakan evakuasi dan tindakan pencegahan lainnya. Dengan demikian, penggunaan model statistik ARIMA dan SARIMA dalam prediksi bahaya vulkanik dapat membantu mengurangi risiko dan melindungi masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api.

Gambar 3. Prediksi runtuhan topografi yang diperoleh menggunakan model SARIMA sesuai dengan waktu ketika area dan volume kubah lava setara dengan kawah luar.

Gambar 4. Morfologi kubah lava yang teramati dari arah pemukiman penduduk (sisi utara) menunjukan lava kental yang sedang memenuhi area kawah Gunung Ibu.

Keunggulan Remote Sensing

Teknologi remote sensing memiliki beberapa keunggulan dalam pemantauan gunung api:

Kesimpulan

Pemantauan gunung api berbasis teknologi remote sensing memberikan data kuantitatif yang sangat penting untuk prediksi bahaya letusan. Dengan teknologi ini, peneliti dapat memantau perubahan topografi dan aktivitas vulkanik secara hampir real-time, serta menggunakan model statistik untuk memprediksi potensi bahaya di masa depan. Studi kasus di Gunung Ibu menunjukkan bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk mengurangi risiko bencana dan melindungi masyarakat di sekitar gunung api.

Teknologi remote sensing memungkinkan pengamatan dari jarak jauh menggunakan satelit atau pesawat tanpa awak, memberikan data yang sangat rinci tentang perubahan topografi, suhu permukaan, dan aktivitas vulkanik lainnya. Dalam penelitian di Gunung Ibu, citra resolusi tinggi dari PlanetScope digunakan untuk memantau pertumbuhan kubah lava dari Januari 2020 hingga Agustus 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kubah lava mengalami peningkatan area yang signifikan, dari 0,716 km² menjadi 0,832 km². Data ini sangat penting untuk memprediksi potensi runtuhan topografi yang dapat menghasilkan awan panas dan longsoran puing yang berbahaya dalam skala besar.

Dengan menggunakan model statistik ARIMA dan SARIMA, dapat diprediksi kapan kubah lava akan mencapai kondisi kritis. Prediksi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2037, kubah lava di Gunung Ibu akan mencapai volume 0,114 km³, memenuhi ruang di dalam kawah luar gunung. Prediksi ini memberikan waktu yang cukup bagi pihak berwenang untuk mengambil tindakan mitigasi yang diperlukan, seperti evakuasi penduduk dan penyediaan peringatan dini. Dengan demikian, teknologi remote sensing dan model statistik dapat membantu mengurangi risiko bencana dan melindungi masyarakat di sekitar gunung api.

Dafttar Pustaka

Bell, A. F., Naylor, M., dan Main, I. G. (2013): The limits of predictability of volcanic eruptions from accelerating rates of earthquakes, Geophysical Journal International, 194(3), 1541–1553. https://doi.org/10.1093/gji/ggt191

Kilburn, C. R. (2018): Forecasting volcanic eruptions: Beyond the failure forecast method, Frontiers in Earth Science, 6, 133. https://doi.org/10.3389/feart.2018.00133

Saepuloh, A., Mirelva, P. R., dan Wikantika, K. (2019): Advanced applications of Synthetic Aperture Radar (SAR) remote sensing for detecting pre- and syn-eruption signatures at Mt. Sinabung, North Sumatra, Indonesia, Indonesian Journal on Geoscience (IJOG), 6(2), 123–140. https://doi.org/10.17014/ijog.6.2.123-140

Saepuloh, Asep, Anas, N. A., Kriswati, E., Sakti, A. D., dan Prambada, O. (2024): Predicting topographic collapse following lava dome growth at Ibu volcano (North Maluku, Indonesia) using high-resolution PlanetScope images, Natural Hazards, 120(7), 6755–6773. https://doi.org/10.1007/s11069-024-06477-5

Saepuloh, Asep, Saputro, R. H., Heriawan, M. N., dan Malik, D. (2021): Integration of thermal infrared and synthetic aperture radar images to identify geothermal steam spots under thick vegetation cover, Natural Resources Research, 30(1), 245–258. https://doi.org/10.1007/s11053-020-09754-9

Saepuloh, Asep, Urai, M., Aisyah, N., Sunarta, Widiwijayanti, C., Subandriyo, dan Jousset, P. (2013): Interpretation of ground surface changes prior to the 2010 large eruption of Merapi volcano using ALOS/PALSAR, ASTER TIR and gas emission data, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 261, 130–143. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2013.05.001

Dampak Sosial-Ekonomi dari Salah Prediksi

Pemantauan gunung api melibatkan berbagai teknik dan teknologi, seperti seismografi, pengukuran deformasi permukaan, analisis gas vulkanik, remote sensing, dan lain sebagainya. Meskipun teknologi ini telah berkembang pesat, prediksi letusan gunung api tetap merupakan tugas yang sangat kompleks dan penuh ketidakpastian. Aktivitas vulkanik dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi, dan perubahan kecil dalam kondisi geologis dapat menyebabkan perubahan besar dalam perilaku gunung api. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian dalam data pemantauan. Tidak semua gunung api memiliki pemantauan yang memadai, dan data yang tersedia sering kali tidak lengkap atau tidak kontinu. Selain itu, model prediksi sering kali memiliki batasan dalam akurasi dan validitasnya, terutama ketika menghadapi kondisi yang tidak ideal atau data yang tidak lengkap.

Salah prediksi dalam pemantauan gunung api dapat memiliki dampak yang luas dan signifikan terhadap masyarakat. Jika prediksi letusan tidak akurat, pihak berwenang mungkin mengambil tindakan yang tidak perlu, seperti evakuasi massal, yang dapat menyebabkan gangguan besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Evakuasi yang tidak perlu dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, termasuk hilangnya pendapatan, gangguan dalam kegiatan bisnis, dan biaya logistik yang tinggi. Sebaliknya, jika prediksi letusan tidak dilakukan dengan benar dan letusan terjadi tanpa peringatan yang memadai, dampaknya bisa jauh lebih buruk. Letusan gunung api dapat menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur, menghancurkan rumah dan bangunan, serta menyebabkan korban jiwa. Selain itu, letusan dapat mengganggu transportasi, termasuk penerbangan, yang dapat berdampak pada ekonomi regional dan nasional.

Implikasi Politik dari Pemantauan Gunung Api

Pemantauan gunung api juga memiliki implikasi politik yang signifikan. Keputusan untuk mengeluarkan peringatan atau melakukan evakuasi sering kali melibatkan pertimbangan politik, karena tindakan ini dapat mempengaruhi popularitas dan reputasi pemerintah. Jika pemerintah dianggap terlalu berhati-hati dan sering mengeluarkan peringatan yang tidak perlu, masyarakat mungkin kehilangan kepercayaan pada kemampuan pemerintah untuk menangani bencana. Sebaliknya, jika pemerintah gagal memberikan peringatan yang memadai dan bencana terjadi, dampaknya bisa sangat merusak reputasi politik. Pemerintah dapat dianggap tidak kompeten atau tidak peduli terhadap keselamatan masyarakat. Dalam beberapa kasus, kegagalan dalam menangani bencana alam dapat menyebabkan protes publik dan ketidakstabilan politik.

Pelajaran ini bisa diambil dari kasus letusan Gunung Eyjafjallajökull di Islandia pada tahun 2010. Letusan ini menyebabkan gangguan besar pada penerbangan di seluruh Eropa dan memicu kritik terhadap pemerintah Islandia dan otoritas penerbangan. Pada saat itu, pemerintah dan otoritas terkait dianggap tidak memberikan peringatan yang memadai mengenai potensi dampak letusan terhadap lalu lintas udara. Akibatnya, ribuan penerbangan dibatalkan, dan jutaan penumpang terdampar di berbagai bandara di Eropa. Situasi ini menyebabkan protes publik dan ketidakpuasan terhadap penanganan bencana oleh pemerintah Islandia. Selain itu, ketidakstabilan politik juga meningkat karena berbagai pihak saling menyalahkan atas kegagalan tersebut. Pemerintah Islandia menghadapi tekanan dari negara-negara Eropa lainnya yang terkena dampak letusan, yang menuntut penjelasan dan tindakan lebih lanjut untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Pemantauan gunung api juga melibatkan dilema etika. Di satu sisi, memberikan peringatan dini dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian material. Di sisi lain, peringatan yang tidak akurat atau berlebihan dapat menyebabkan kepanikan dan gangguan sosial-ekonomi yang besar. Oleh karena itu, penting bagi peneliti dan pihak berwenang untuk mempertimbangkan keseimbangan antara memberikan peringatan yang tepat waktu dan menghindari alarm yang tidak perlu (false alarm).